「コード譜をみてベースを弾けるようになりたい!」

「コードの読み方がよくわからない・・」

✔︎この記事の内容

この記事はコード譜で弾けるようになりたい初心者ベーシストに向けてまとめたものです。

コードと聞くと「覚えるのが大変・・」と思われがちですが、実際は(とくにベーシストにとっては)それほど大したものではありません。

慣れるとタブ譜とか覚えるより全然楽

コードは記号の意味さえわかれば自然とコードの音もわかる仕組みとなっています。

いくつかポジションが覚えられらば、あとは記号の意味に従ってアレンジしていくだけ。

この記事を読んでもらえれば、ベーシストにとってコードが簡単な理由がわかるはず。

今回は、まずは基本となる「コードと指板上のポジション」について、超シンプルな考え方をまとめていきたいと思います。

出来るだけシンプルにわかりやすくするため、音楽的な正確さからは外れる可能性があります。

※演奏する上では大きな問題になりません。

目次

ベースでコード譜を弾くシンプルな手順

コード譜面で演奏するために必要なスキルをまとめるとこんな感じ。

✔︎コードを弾くために必要なこと

コードとの対応のところが難しそうに感じるかもしれませんが、実際はドレミ…をCDE…のアルファベット表記に置き換えるだけ。

♭や♯は半音(フレット1つ分)高くor低くするだけなので覚えるほどでもないです。

ドレミファソラシドの7音をベース上で弾ければコード譜は弾けたも同然

少子抜けするくらい簡単ですが、細かく説明していきます。

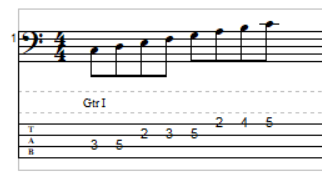

1.ドレミファソラシドを弾いてみる

いきなりですが、ベースで「ドレミファソラシド」を弾いたことがあるでしょうか?

一度くらい弾いたことがあっても、普通あまり使わないので覚えてない人も多いかも。

「ドレミファソラシド」がコードを覚える上で役に立ちますので、早速ポジションを確認していきます。

最終的にはいろんなポジションでドレミが弾けることが目標ですが、

とりあえず今はは上の図のポジションだけ覚えておけばOK。

指板上のどこでもドレミが弾けるようになると演奏の幅が広がる。とりあえずは後で大丈夫

大体ドレミが弾けるようになったら次のステップへいきましょう。

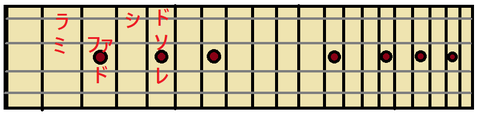

2.ドレミファソラシドをコードに置き換える

ドレミが弾けるようになったら、ここからが本番です。

「ドレミファソラシド」をコード表記の「CDEFGABC」と読み方を変えてみます。

| ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド |

| C | D | E | F | G | A | B | C |

読み方を変えただけなので、押さえる場所は変わりません。

ドレミ=CDEのコードに対応していると考えてもらえればOK。

詳細の説明は後ほどします。

たとえばコード譜の中で、Cが出てきたら3弦3フレット、Gが出てきたら2弦5フレットといったように弾いていけばちゃんとコードに沿ったベースラインになります。

とても単純だけどベースラインはこれで十分成り立つ

コードに沿ったベースラインの基本はこれだけ。

少々大雑把ではありますが、ドレミを覚えるだけで、7つのコードを演奏できます。

早速演奏してみよう!

論より証拠。バンドスコアには大抵コードが書いてある。

タブ譜を見ずにコードに合わせて音を鳴らしてみよう。ちゃんと音が合っていることが確認できるはず。

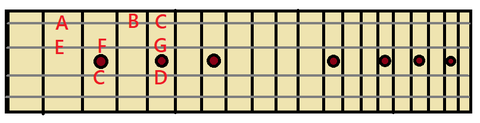

3.♭や♯がついたコードの弾き方

コードの中には♭や♯の記号が付いたものがあります。

♭や♯がついたコードの例

これらも♭,♯の意味を知ればどのように弾くかわかるようになっています。

ちなみにmやm7の記号は、ベースラインを弾く上ではひとまず無視してOK。

これについても後ほど説明します。

✔︎♭と♯の意味

半音とはフレット1つ分のこと。

「♯(半音上げる)」はフレット1つ分高い音のことで、「♭(半音下げる)」はフレット1つ分低い音のことになります。

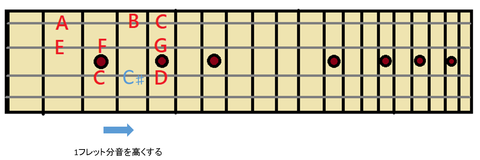

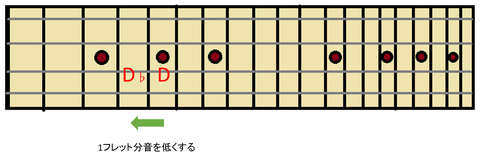

例えばD♭というコードが出てきた場合は、Dのポジションからフレットひとつ分低くした音を鳴らせば正解です。

単純に1フレット分ずれるだけ

さきほどのドレミ=CDEの7つのコードと♭or♯で表記される5つのコードを含めると合計12コード。

この12音が鳴らせれば、どんな曲でもベースラインが作れるはずです。

同じコードでも♭と♯で表記が変わる

お気づきの方もいるかもしれませんが、同じ音でも♭と♯どちらでも表記できます。

例えば上の画像のD♭はDから見れば♭で間違いないですが、Cから見るとC♯とも言えます。

どちらも同じ音を指しているので演奏上は困りませんが、楽譜によって♭表記だったり♯表記だったりすることがあるので注意が必要です。

自分で楽譜を書く場合どちらかに統一する

自分でコード譜を書く場合は、♭表記か♯表記かはどちらかに統一しておいたほうが見やすい。

演奏中に混乱することも少ないので、特別な意図がない限りどちらかに統一することをオススメします。

コードに関する補足説明

ベースにとってのコードの考え方や、疑問点についてもう少し説明します。

✔︎コードに関する疑問

おそらく一番気になるコードにくっついている色々な記号の意味と、ベースラインでは無視してよかった理由について。

また冒頭のドレミとCDEの話について詳細をまとめていきたいと思います。

答えをいうとどちらもコードのルート音=ベースラインだから

ベースラインでコード記号を無視できる理由

上の例でF♯m7をF♯としても良いと書きました。実際に演奏してみても違和感なく音が合うと思います。

コードの記号を無視していい理由

一番の理由は、ベースラインに一番求められている音がルート音であること。

コード記号の大文字アルファベット部分がルート音を表しているので他は一旦無視してOK。

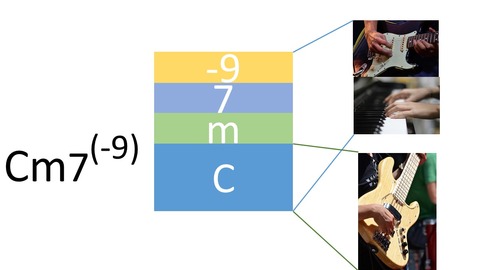

たとえばCm7(-9)というコードの場合、ベースが一番意識するべきはルート音のCです。

コードの土台(ルート音)をベースが弾き、その上にギターやピアノがm7(-9)部分を乗せることで、全体としてCm7(-9)のサウンドになります。

逆にC意外を弾くと別のコードに聞こえてしまうのでルート弾きが基本

ルート弾きからの脱却

コード譜をルート弾きできるようになると、だんだん音を増やしてベースラインのバリエーションを作りたくなるもの。

コードの記号部分の意味がわかればコードに沿ったベースラインの組み立てができるようになります。

ドレミとCDEが対応している意味

この記事の中でドレミとCDEを紐づけて考えたのは、正確にはドレミとCDEそれぞれのルート音を結びつけていたことになります。

ここでさらに深掘りして、どうしてドレミとCDEの♭♯がつかないコードが綺麗に対応しているかという疑問がありますが、

大昔にドレミファソラシドの音階ができて、これを使ったコードC, Dm, Em, F, G7, Am, Bm-5の7つが生まれたことからドレミとCDEが対応しているように見えています。

これ私の認識なんですが、もしかしたら違っているかも

音階(スケール)とコードはお互いに深い関係がありますが、簡単に説明が難しいので割愛します。

まとめ 【ベースならコード譜が楽!】

以上コード譜でベースを弾く方法をまとめてきました。

✔︎ベースでコード譜を弾く方法

- ドレミ(CDE)を弾けるようにする

- ♭♯は半音上下

- まずはルート弾きに慣れる

身近なドレミから覚えることでたくさんあるコードを覚えやすくなります。

しかも♭♯はただ半音動かすだけなので、ドレミが弾ければ12個の全てのコードが弾けるはず。

これはルートが弾ければいいベースならではのメリット!

ギターやピアノだとm7などの部分も覚えないといけないので結構大変(実際には♭♯のように規則性があるので抑え方で覚える必要はない)。

ぜひベースのメリットを活かしてコード譜で演奏できるように練習してみてください。

普段コード譜でベースを演奏している私が、コード譜でベースを弾くコツを紹介します